2024年7月28日(日) 基礎力養成コース 第1回入校式およびメインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

2024年7月28日、連日続く真夏日の中、FSSの入校式を行いました。今年は、応募者90人から選抜された受講生63人のうち、60人が理学部B棟の講義室に元気な顔を見せてくれました(他2人はオンライン参加)。

まずは受講生の宣誓です。受講生を代表して静岡農業高校2年の石部真歩さんが力強く宣誓の言葉を言ってくれました。その後、塩尻信義教育担当副学長からの挨拶。FSSで養う「つなげる力」の重要性を熱く語ったあと、楽しんで受講してくださいという優しい言葉で締めました。FSSの運営委員長を務める粟井光一郎教授から挨拶とガイダンス。メールに関するマナーの説明に力がこもりますが、受講生はというと、日頃メールに馴染みのないせいかやや戸惑い気味の様子。

入校式に臨み緊張した面持ちの受講生

塩尻副学長の挨拶

受講生を代表して静岡農業高校の石部さんによる宣誓

ガイダンスの後の短い休憩時間に静岡新聞の記者からのインタビュー。希望者を募ったところ、数人が手をあげてくれました。積極的な生徒が多いようです(静岡新聞7月29日朝刊に記事掲載)。

休憩の後は基礎力養成のメインレクチャーです。複数の分野にまたがる研究を通して分野横断的な視点を養います。本日の題目は「自然災害は自然現象か」、講師はグローバル共創科学部の池田恵子教授、専門は文系の社会学です。自然災害からの防災や復興には、理系の専門家と文系の専門家の共同作業が必要だと力説します。自然災害は異常な自然現象が原因でおきるが、それでは自然現象だけが問題なのかという問いを受講生に質問を投げかけ、近くの受講生どうしで話し合わせて意見を集め、それから解説をするというスタイルで講義がすすめられます。阪神・淡路大震災と鳥取西部地震の比較から、被害の大きさは暴露量によることがわかります。ハイチ地震とチリ地震との比較や、東日本大震災における性別・年齢別の死者の格差などから、災害の規模は脆弱性によること、そして脆弱性は社会の構造や文化とも関連することを、受講生たちは納得。土木技術によるインフラの強靭化や気象学によるハザードの予測といった理系的なアプローチだけでなく、政治、法律、文化といった文系的な要素が必要であるという視点を学び取った講義でした。

グローバル共創科学部の池田先生によるメインレクチャー

講義を聞き、熱心にメモを取る受講生

緊張もほぐれ、和やかに討議が行われる。

休憩時間中も講師に質問するために列ができる。

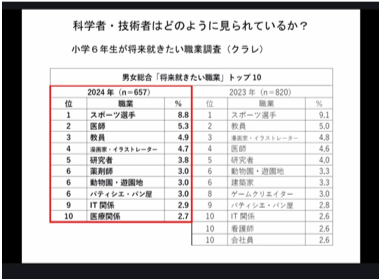

サブレクチャーでは、科学者・技術者に必要な知識や考え方、リテラシーやスキル、を養います。本日の題目は「研究者倫理」、講師はFSS事務局でコーディネータを務める瓜谷眞裕名誉教授です。まず6つのつなげる力の定義とそれらを段階的に身につける教育システムを確認。FSSに臨む姿勢として「自由啓発・未来創成」のキーワードを理解します。研究を遂行する必要条件として「情熱・熱意・意欲」が提示されます。意外なことに学力ではないのです。大事なのは、熱い興味関心、それをやり遂げようという熱い決意、そして解決するまでやり続ける意欲だとのことに、しきりとうなずく受講生も。熱い気持ちを持っているのでしょう。頼もしい限りです。その後、政府の世論調査の結果を根拠に、科学者・技術者が国民から信頼され、期待され、子どもたちからは憧れの存在であることを理解していきます。科学者・技術者としてどのように振る舞うべきだと理解したか、受講生に課題がだされました。

そもそも、科学の営みは「真理」という正解に近づくため、試行錯誤を繰り返しであること、そのためには、検証可能な実験・観察、客観的な思考が必須であることが説明されます。教科書に書いてある「真理」は、研究の最前線ではまだ「仮説」なのだということです。その上で、科学研究における特定不正行為、捏造、改竄、盗用が示されます。特定不正行為が科学の営みを台無しにする行為だということが理解できたようです。そして、故意に行わなくとも、不注意から不正行為をしかねない事例を学びました。

受講生に渡された真新しい青いFSSのノート。講義ではメモや感想、研究では計画、方法、結果、考察といった記録をつけていき、振り返りに活用してもらえればと思います。これからのFSSでの活動に真摯にとりくめば、自身の成長の証となるでしょう。そのノートを、どうか一生の宝物にして欲しい、そう願ってやみません。

サブレクチャーの講師の瓜谷先生

アンケート結果を引用しながら、科学者がどのように見られているかが解説された。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)