2024年8月04日(日) 基礎力養成コース 第2回メインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

2024年8月4日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は基礎力養成コースの第2回目講座としてメインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

メインレクチャーは理学部生物科学科 後藤寛貴先生による「姿が異なるオスとメス −クワガタムシから見る雌雄で異なる形態形成メカニズム− 」です。後藤先生は、昆虫の体の形が作られていくメカニズムや体の雌雄差が起こる理由を研究しています。

メインレクチャー講師の後藤先生

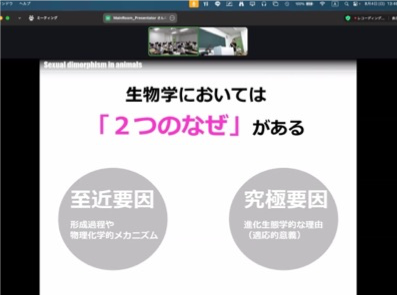

生物学での「なぜ?」には、進化・生態学的な「なぜ?」と発生学的な「なぜ?」がある。

生物学の研究は「至近要因」と「究極要因」の2つの問いによって進んでいきます。例えば「ある生物ではメスの体の方が大きいのはなぜか?」という問いには、次のように2通りの答え方があります。一つは「メスは大きいほど多くの子孫が残せる」という進化・生態学的理由を述べた答え方です。これを究極要因と言います。究極要因は、長い年月を通して起こる現象を説明しようとするため、検証が難しいという一面があります。もう一つは「オスとメスで成長期間も成長率も異なるため」という発生学的理由を述べた答え方です。これを至近要因と言います。至近要因は、生物の体の中で起こる遺伝子やホルモンのはたらきを、物理的化学的に調べることで検証することができます。

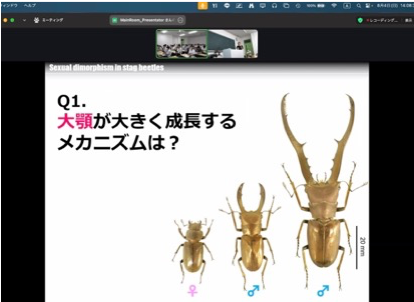

クワガタのオスの大顎が大きく成長する理由について、至近要因を探求していく。

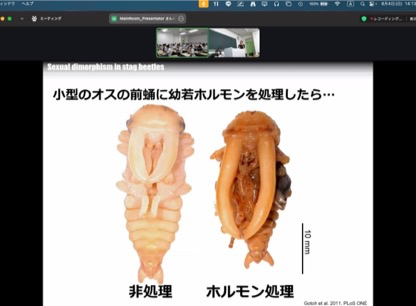

幼若ホルモンの処理によって、巨大に成長した大顎。

後藤先生の講義では、オスとメスで顎の大きさが著しく異なるクワガタムシについて、雌雄差が現れる「至近要因」を明らかにする研究過程が紹介されました。ところで、同じ種の動物のオスとメスはゲノムがほとんど同じなのに、なぜ体の形に大きな雌雄差が現れるのでしょうか。クワガタムシの大顎形成のメカニズムに関する研究の中で、後藤先生が最初に注目したのが幼若ホルモンの働きでした。昆虫の幼虫の体の中にある幼若ホルモンは変態を抑制するホルモンです。栄養豊富な環境にいるクワガタムシの体内では幼若ホルモンの濃度が高くなり、その幼若ホルモンによってクワガタムシの雄の幼虫は大顎の発達が促されます。ところが雌の幼虫では、メス型性決定遺伝子(dsx)があることで、幼若ホルモンの働きが抑えられ顎の発達が進みません。このようにクワガタムシの体の極端な雌雄差は性決定遺伝子のホルモン応答性制御によって起こる現象であるということを突き止めました。

後藤先生のお話に多くの受講生が興味を持ち、講義後には活発な質問が交わされました。「性決定遺伝子(dsx)を阻害し大顎が発達したメスの場合、行動にも変化が現れるのか。」「性決定遺伝子を阻害した場合、生殖能力にも影響があるのか。」「顎の小さなオスは、顎の大きなオスと比べて競争上不利なのか。」受講生から出た質問の多くが講義内容をよく理解した上で生まれた発想であり、活発な質問によって講義から読み取った学問的問いが様々な視点に繋がっていくことを体感することができました。

2回目のメインレクチャーで、質問も活発になる。

サブレクチャーは理学部地球科学科 生田領野先生によるワークショップ「理系の文章作成方法(パラグラフ・ライティング)①」を行いました。

パラグラフライティングとは、文章全体をトピック(話題)毎に分け、一つの段落(パラグラフ)を一つのトピックに充てる文章作成方法です。理系の研究論文などを書くとき、研究内容を順序立てて分かりやすく表現するための重要なスキルです。この講義では7名を一班としたグループワークで実習を行いました。受講生は一人1台ずつノートパソコンを持参し、パソコン上でホワイトボードアプリを使います。アプリの中では、書いた文章を付箋として貼り付けたり図を書いたりすることができ、自分が書いた文章を班のメンバーで共有することができます。

講師の生田先生から個別に指導を受ける。

自己紹介からスタートしたグループワークで人間関係作りを行う。

絵描きしりとりを行い、珍回答の続出で和やかな雰囲気ができる。

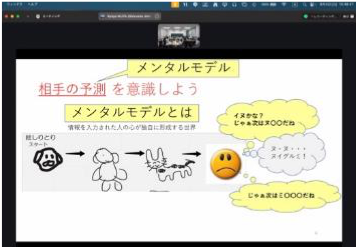

まず本題に取りかかる前に、アイズブレークとしてこのアプリを使う練習を兼ねた「絵描きしりとり」を行いました。言葉を用いずに他の人のイメージを読み取ることは難しく、珍回答の続出で、各グループが笑いに包まれ和やかな雰囲気が作られました。この「絵描きしりとり」によって、情報を受け取る人のメンタルモデルを崩壊させないように表現することの重要性を体験することができました。メンタルモデルとは、情報を入力された人の心が形成する世界のことを指します。パラグラフライティングは、伝えたい内容を読み手が予測できるように文章を展開する方法で、書き手が伝えたい情報を整理し、予測を乱すような情報を入れないように文章を作成するのがコツです。

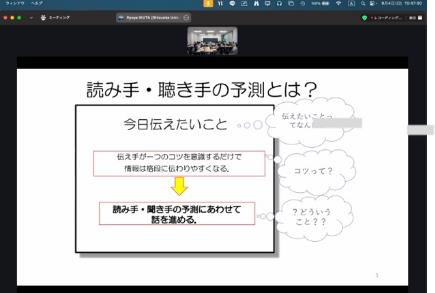

次に生田先生からパラグラフライティングの基本的な文章構成やルールと、パラグラフ内の話題を示したトピック文とそれを補助するサポート文の役割について説明がありました。「人生は○○のようだ」という一般的な話題や「『自然災害』は『自然現象ではない』」というメインレクチャーで登場した話題などをトピック文の文例として取り上げ、これらの文例から受講生が1つのトピック文を選び、そこにサポート文(トピック文を補助する文章)を書き加えて1つのパラグラフ(段落)を完成させる練習をします。受講生は、このパラグラフライティングのワークショップを通して、理系研究の成果を発信するための文章作成方法を学びました。

読み手のメンタルモデルを予測しながら文章を書くことが、パラグラフライティングのコツ。

絵しりとりで、メンタルモデルとは何かを実感する。

ホワイトボードアプリを使って、文章を作成する。

今回は、入校後第2回目の講座です。メインレクチャーでは、さまざまな質問が飛び出し、質問をした受講生だけではなく、質問をしなかった受講生にとっても大きな刺激となりました。また、サブレクチャーでは、グループワークを行うことで初対面の人とコミュニケーションを取り、和やかな雰囲気の中で人間関係づくりが行われました。静岡県内や県外など広範囲の地域から集まった高校生にとって、学問との新しい出会いや新たな人との出会いを実感できる場となりました。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)