2024年8月24日(土) 研究力発展コース アントレプレナーシップ講座第2回目を実施しました。

静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)では、研究力発展コース(第3段階)の受講生を対象に第2回目のアントレプレナーシップ講座を実施しました。会場は静岡大学静岡キャンパス理学部大会議室です。今回のテーマは「起業プランの提案」です。

前回7月13日に行ったアントレプレナーシップ講座①「研究成果を社会に送り出す」では、受講生が3つのグループに分かれ、一人一人が考えた起業プランのピッチ(短いプレゼン)を行い、講師の皆さんにたくさんの助言を頂きました。その後、受講生たちは約1ヶ月の間に自分の起業プランをブラッシュアップし、8月24日のプレゼンテーションに臨みました。今回も、4名の企業の事業開発や経営の専門家の皆さんに、講師として受講生への助言をしていただきました。

株式会社山崎製作所 山崎かおり氏

Aerial Base 広林智史氏

公益財団法人 静岡県産業振興財団 西沢良和氏

公益財団法人 静岡県産業振興財団 兼子知行氏

前回、受講生が発表したプランは、自分が解決したい社会課題を設定し、自分の研究をベースにしてどのようにアプローチできるかを考えながら準備したものです。講座の中で約2時間にわたり講師の皆さんとの討議した結果、「自分は何ができるのか?」「自分は何がやりたいのか?」という自己理解を深めることができました。一方で、講師の皆さんからは「自分のプランを普及させるための社会システム構築という視点が不足している」という指摘もありました。

これらの助言を踏まえて、2回目に向けた起業プラン再構築の課題をFSS事務局から出しました。要点は、「課題の再定義」「事業ミッションの明確化」「実現可能なスケールへの調整」「最初の顧客(利用者)を獲得するには?」について考察を深めることです。併せて、頭で考えた構想を図やイラストで表してみたり、実機の製作が可能なものは模型でも良いので製作してみたりと、プロトタイプづくりを通して問題点を洗い出すことを求めました。さらに、発表の時には、聞き手が理系の専門家ではないことを想定したサイエンスコミュニケーションを心掛けることも必要であることを伝えました。

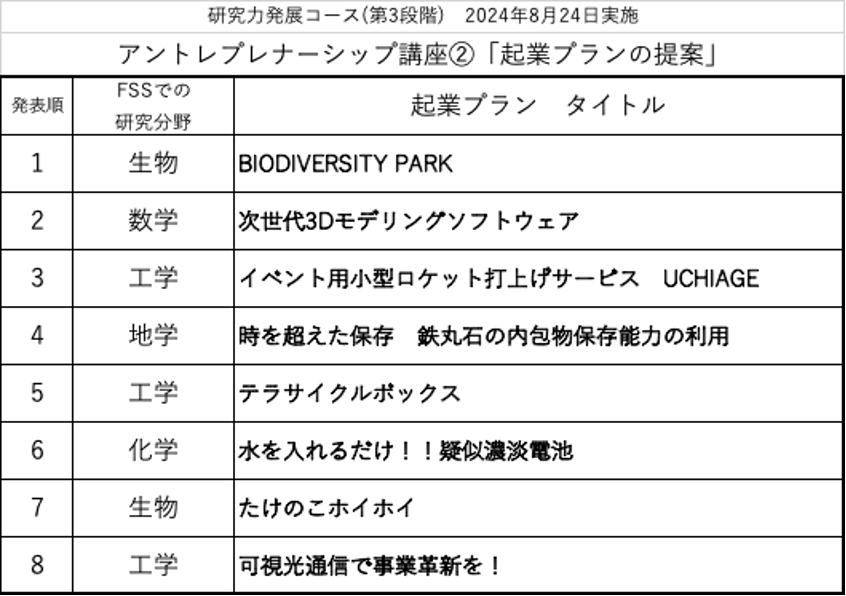

起業プランを考え、それを発表するためには、自分たちの研究に基づく技術面の議論だけではなく、人間社会が抱える課題や経済を含めた社会システムなどの幅広い視点が必要です。数多くの課題や問題点をクリアしながら、受講生たちは以下の表のような起業プランを提案してきました。

これらの提案の発表を、講師、FSS担当大学教員、受講生全員の前で一人一人行いました。一人の持ち時間は質疑を含め9分間でした。また、3人の発表が終わるごとに約30分間、発表されたプランに対する自由討議を行いました。さらに、聞き手全員に評価表を配り、「課題設定」「価値の創成」「科学的知見や技術の活用」「普及への戦略」「訴求力のあるプレゼンテーション」の5つの観点に基づき、各4点満点で評価をしました。この評価の集計結果は、次回の講座で発表者にフィードバックされます。

1ヶ月間かけて用意した起業プランを参加者全員の前で発表した。

受講生の発表の様子は、以下の通りです。

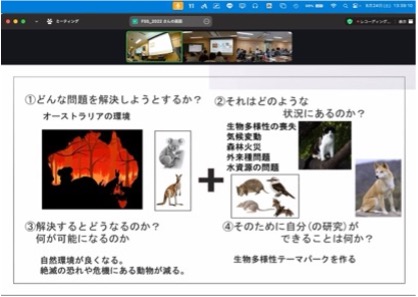

長谷川遥空さん 「BIODIVERSITY PARK」

オーストラリアの自然環境保護を啓発するために、動植物の生物多様性の姿を展示するテーマパークを設立したいと提案した。施設のコンセプトやデザインへの共感を得られた一方で、設立に向けた働きかけを、何処にしていくかなどの質問が出た。

「BIODIVERSITY PARK」を提案した長谷川さん。

オーストラリアの生態系を模した教育的テーマパークの設立を訴えた。

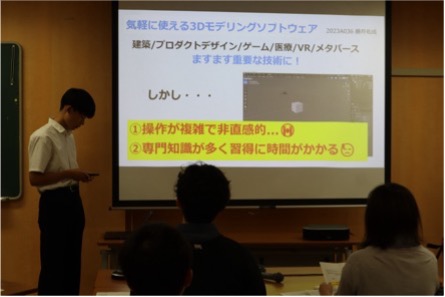

藤井佑成さん 「次世代3Dモデリングソフトウェア」

専門的な知識がなくても、立体的な造形物を手で組み立てるように設計できるシステムを提案した。直感的に操作する仕組みが考えられており、造形の専門家や教育面でのニーズがあるだろうという意見が出た。

「次世代3Dモデリングソフトウェア」を提案した藤井さん。

VRを用いた直感的なインターフェースで立体物を設計するシステムの必要性を訴えた。

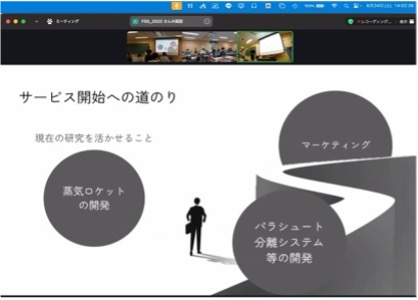

海野遥光さん 「イベント用小型ロケット打上げサービス UCHIAGE」

イベント時に簡便で安全な仕組みのロケットを打ち上げ、写真撮影などのサービスを付加することが提案された。ドローンなど他の方法と比べ費用面では有利な方法であるとの意見が出た一方で、競合する他の方法に対する優位性について質問が出た。

「イベント用小型ロケット打ち上げサービス」を提案した海野さん。

簡便な蒸気ロケットを使って、イベントの付加価値を追求したアイディア。

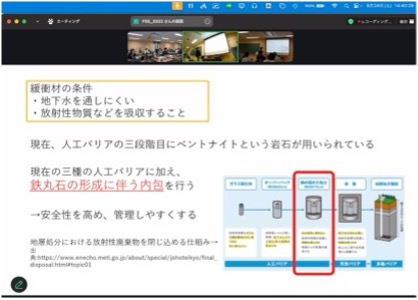

高津圭梧さん 「時を超えた保存 鉄丸石の内包物保存能力の利用」

放射線の遮蔽効果が高い成分を含む鉱物を用いて、放射性廃棄物の処理方法について提案された。社会的な課題がよく捉えられているという意見とともに、原料の供給のために同様な成分を含む物質を人工的に作るというアイディアが注目された。

「時を超えた保存 鉄岩石の内包物保存能力の利用」を提案した高津さん。

放射性廃棄物の地層処理に、研究成果を活用するアイディア。

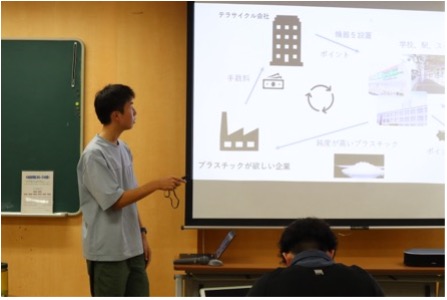

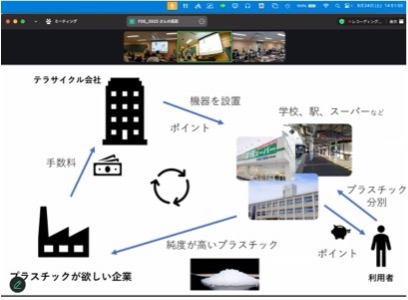

江尻宗一郎さん 「テラサイクルボックス」

廃棄プラスチックの反射光の情報をもとに、プラスチックを分類し、リサイクルするシステムを提案した。社会的な意義の大きな事業を、システムとして設計したビジネスモデルであるという意見が出た。一方で企業として成り立つための採算性について質問があった。

「テラサイクルボックス」を提案した江尻さん。

廃棄プラスチックの正確な分別を行い、リサイクルの効率を高めるシステムの構築を訴えた。

大迫悠暉さん 「水を入れるだけ!!疑似濃淡電池」

濃淡電池を災害時の非常用電源として用いるモデルが提案された。被災地で物資が不足する状況で、水だけで電源が確保できる点が注目を集めた。電源として想定される他の方法に対して、どのような優位性を持つかをさらに強調すると良いという意見が出た。

「水を入れるだけ!疑似濃淡電池」を提案した大迫さん。

災害時の非常用電源として、研究成果の活用を訴えた。

池田梗さん 「たけのこホイホイ」

自分が研究材料にしている竹から抽出された昆虫の誘因物質を使い、蚊取り線香の役割を代替する商品が提案された。人間にとって不快な匂いを発しないとか、原料の安全性が高いというイメージが優位にはたらくアイディアだという意見が出た。

「たけのこホイホイ」を提案した池田さん。

竹から昆虫の誘因物質を抽出し、活用するアイディア。

佐藤蓮太郎さん 「可視光通信で事業革新を!」

これまで通信にあまり使われてこなかった可視光線に映像などの情報を載せて、工場などで活用するシステムが提案された。プロトタイプが製作されイメージしやすいアイディアであると共に、無線通信で生じるリスクの回避が考えられているという意見が出た。

全ての発表が終わり、振り返りを行った。

8人全ての発表が終わったところで、受講生の振り返りと講師の講評を行いました。受講生からは、自分の興味からスタートしたアイディアに対して、多様な意見が交わされたことに驚き、同時に大変に勉強になったとの感想が聞かれました。講師の皆さんからは、受講生の研究をもとに提案された技術が優れていることや、実現可能なプランが提案されたことに高い評価をいただきました。また、前回のワークショップを活かし、ターゲットやマーケティングなど社会の状況を俯瞰する姿が見られたとの感想もありました。

受講生たちが取り組んでいる研究の社会実装を考え起業プランを提案するという2回の講座から、自分たちの研究と社会の繋がりを自分ごととして捉えることができたようです。次回、9月16日に浜松ホトニクス株式会社中央研究所に出向いて行うアントレプレナーシップ講座第3回目では、起業家の行動様式を理論的に学ぶ予定です。

<今回の講座に協力していただいた方々のご紹介>

株式会社山崎製作所 代表取締役社長 山崎かおり氏

https://www.yamazaki-metal.co.jp/

無人航空機専門サービス Aerial Base 広林智史氏

https://aerial-base.com/

公益財団法人 静岡県産業振興財団

新産業集積グループ 技術コーディネーター 西沢良和氏

経営支援グループ 事業プロデューサー 兼子知行氏

http://www.ric-shizuoka.or.jp/

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)