2025年1月26日(日) 研究力養成コース第1回として講演「科学者・技術者のキャリアパス」とワークショップ「海外大学生との交流」を行いました。

2025年1月26日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は基礎力養成コースの第1回目講座として講演「科学者・技術者のキャリアパス」とワークショップ「海外大学生との交流」を行いました。

前半は、倉持孝博さん(ヴェオリアジャパン株式会社 上級人事ビジネスパートナー)を講師としてお招きし、「科学者・技術者のキャリアパス」のタイトルでご講演いただきました。この講座の目的は、受講生がキャリアパスの積極的なプランニングとその構築ができるようになることであり、研究や技術関連の職種において、転職などの場合も含めたキャリアパスの設計と実践にも役立つ内容です。

講演「科学者・技術者のキャリアパス」

終身雇用、年功序列は過去のものとなり、現在は転職や起業も意識した、自らが積極的にキャリアパスを構築する時代になりました。そのために重要なのが、興味・意志(Interest)、就業機会(Opportunity)、能力(Capability)の3つの要素です。この3つ要素を有機的に結び付けるように意識しながら行動(Action)することがキャリアパスの拡大につながります。

講師の倉持孝博さん(ヴェオリアジャパン株式会社)

キャリアパスを広げるために具体的にはどうするか?興味・意志、就業機会、能力を育てるよう行動し、その行動を振り返り、再びこの三要素を意識して行動することです。その繰り返しによりキャリアを実現させる確率を上げていくのです。日本では、社外学習や自己啓発をしていない人の割合が世界的に高いというデータがあります。このことは、現在の積極的なキャリアパス構築が求められる社会を考えると、危機感を持つべき結果といえるかもしれません。本講演では、キャリアパスの例として、研究・技術職から社内、社外へと広がるキャリアパスの例も示されました。FSS受講生が自分のキャリアパスを考える時に、より広い視野で、そしてより高い確率で自身がイメージするキャリアを実現するために大変参考になる講演となりました。

講演「科学者・技術者のキャリアパス」を聞く受講生

講演の後、受講生からはたくさんの質問が出されました。「AIの発達により科学者の仕事は減るか?」との問いに、予測は難しいがヒトのひらめきはAIにはできないかもしれない、と前向きな答えをいただきました。さらに、海外にいく研究者のキャリアパスについての質問には、若い人ほど海外に行くチャンスは多いこと、研究能力とともに英会話の能力も非常に重要であるとお教えくださいました。「転職するために必要なことは?」という質問には、後輩を育て現在の会社に貢献するなど、いつでも転職できるための準備をしておくことが大事であることや、社内では何とかなるが社外で業績を出せないのは良くないのでないかと常に意識していた、など倉持さんのご経験をもとにお答えくださいました。その他にも多くの質問があり、受講生のキャリアパス構築に対する高い関心が感じられました。

講演「科学者・技術者のキャリアパス」で質問する受講生

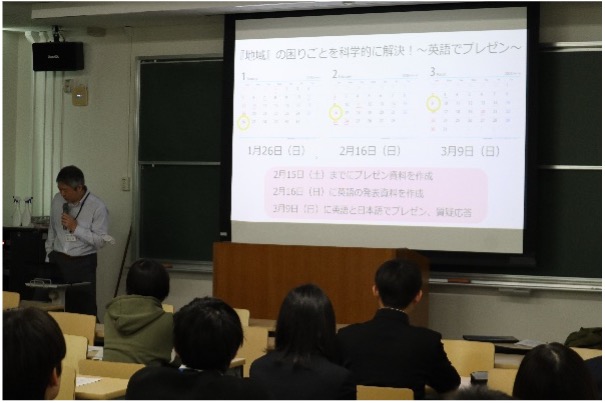

後半のワークショップでは、グループに分かれてプレゼンテーションの準備を行いました。このプレゼンテーションは海外の大学生に向けて行うもので、「『地域』の困りごとを科学的に解決」というテーマについて英語で発表し、海外の大学生と交流することを目的としています。「自分たちが住む地域特有の課題は何か?」、「『科学的に解決』ってどういうこと?」などの声が聞こえる中、ホワイトボードやポストイットを駆使しながら、グループのメンバーと積極的なディスカッションが繰り広げられました。この日のワークショップだけでは時間が足らず、受講生たちはリモートでさらに話し合い、後日、すべての班のタイトルが決定しました。

ワークショップ「『地域』の困りごとを科学的に解決」について説明する粟井光一郎先生

ワークショップ「『地域』の困りごとを科学的に解決」の準備で議論する受講生

ワークショップ「『地域』の困りごとを科学的に解決」の準備で議論する受講生

グループⅠ:気候変動によるお茶への影響、環境に配慮した栽培方法について

グループⅡ:沼津港での魚の廃棄物処理とそれらによる異臭問題について

グループⅢ:リニアモーターカー鉄道敷設工事問題の解決法

グループⅣ:ムクドリによる糞害とその対策

グループⅤ:有害な雑草(ナガミヒナゲシ)への有効な対処法

グループⅥ:駿府城のお堀の水が“見かけ上”汚いのをどうにかしたい

プレゼンテーションの相手は、シンガポール国立大学(NUS)で日本語を学ぶ理系大学生です。日本における地域特有の課題を科学的に解決するというテーマにきっと関心を持ってくれるはずです。海外の学生が理解できるように分かりやすく、かつ科学的に説得力を持つプレゼンテーションを、その質疑応答も含めて英語で行うことで、海外交流の経験を積み、プレゼンテーション能力を向上させることがこの取り組みの目的です。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)