2025年3月9日(日) 研究力養成コース第3回として「海外大学生との交流③」を行いました。

2025年3月9日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は基礎力養成コースの第3回講座としてワークショップ「海外大学生との交流③」を行いました。

今回の内容は、シンガポール国立大学(NUS)で日本語を勉強している大学生との交流です。シンガポール国立大学は、1905年に設立された総合大学で、アジアはもとより世界でもトップクラスの評価を得ている大学です。また、100カ国以上の国々から多様な文化的背景を持った留学生を迎え、国際色の豊かな大学です。今回のワークショップでは、シンガポール国立大学で日本語を教える森川先生がコーディネーターを務め、参加する大学生を募っていただきました。その多彩な文化的背景、学問的背景を持つシンガポールの大学生と日本の高校生をオンラインでつなぎ、意見交換を行いました。

受講生たちは、前々回1月26日に実施したグループワークから約1ヶ月半かけて「地域の困りごととその解決方法」について日本語と英語のスライド資料を作成しました。前回2月16日の講座以降、静岡大学に通う外国人留学生がTAとして各グループに加わり、スライド資料を英訳するときの支援をしました。各グループのタイトルは次のようなものになりました。

GroupⅠ:How climate change affects tea and sustainable farming practices

GroupⅡ:Disposal of fish wastes at Numazu Port and the problem of odor from

these wastes

GroupⅢ:The potential of natto bacteria in management water: a case study of

the Oi River

GroupⅣ:The solution of the damage from the grey starlings feces in Kakegawa station

GroupⅤ:Effective ways to deal with harmful alien weeds

GroupⅥ:A way to clean the moat around Sumpu Castle

当日は、シンガポール国立大学(NUS)の学生とFSSの高校生がオンラインでつながると、まず委員長の粟井先生から、日本の中での静岡の位置や静岡大学の紹介が行われました。次に、NUSの森川先生からシンガポールの学生が紹介されました。お互いの紹介が終わるとグループに分かれて、FSS受講生が用意した「地域の困りごととその解決方法」の発表と意見交換を行いました。

静岡大学の粟井先生から挨拶とこの交流会の趣旨説明が行われた。次に、NUSの森川先生からシンガポールの大学生が紹介された。

グループIの日本語タイトルは「農薬を超えて:茶栽培におけるチャノミドリヨコバイ防除の新しいアプローチ」です。茶の品質低下を招く昆虫の防除を、環境負荷の小さな方法で行いたいというのが、提案の趣旨です。近縁の昆虫に関する過去の研究を参照しながら、匂い物質の散布、振動による個体間の交信の妨害など、ユニークなアイディアが紹介されました。

グループIは、静岡の特産である茶に対して、ヒメヨコバイの被害があることが伝えられた。科学的な駆除方法として、匂いや振動によるアイディアが示された。

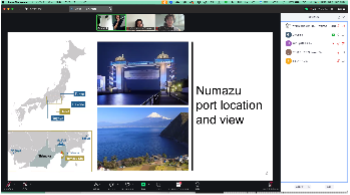

グループIIの日本語タイトルは「沼津港の水産系廃棄物処理による異臭問題」です。観光地としても賑わう沼津港は、漁港でもあります。水揚げされた魚を捌いた後に残る残渣が悪臭を放っています。この臭気の原因となる物質が塩基のため、これを酸で中和するというアイディアが提案されました。大量で安全な酸を得る方法として、やはり静岡県の特産物であるミカンを加工する際に出る残渣の利用を提案しました。

グループIIは漁港の水産系廃棄物が放つ異臭を、ミカンの皮に含まれる有機酸で中和する方法が提案された。

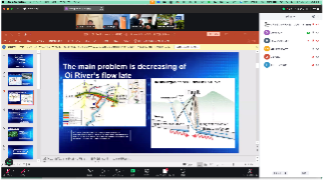

グループⅢの日本語タイトルは「リニア建設問題は納豆菌で解決できる」です。現在静岡県で議論されているリニア新幹線のトンネル工事に伴う湧水も問題に対する解決策です。これを吸水性の高い納豆樹脂で吸収しようという提案です。前回、対策の規模が十分に考慮されていないとの指摘があったため、発酵タンクなどのプラントの規模を試算したアイディアが示されました。

グループⅢからは、リニア新幹線のトンネル工事で予測される湧水の問題を取り上げた。これに対し、納豆菌が生成する樹脂の利用を提案した。

グループⅣの日本語タイトルは「掛川駅のムクドリによる糞害とその対策」です。現在日本各地の都市の繁華街では、樹木に大量のムクドリが集まり、その糞による問題が発生しています。これに対し、ムクドリが繁華街に集まる理由など、その生態を調べました。対策として、木槌などの打撃音が安価で継続性のある解決法であると提案しました。また、ムクドリの音に対する慣れにどう対応するかも課題として述べられました。

グループⅣは、繁華街に集まるムクドリの糞害の対策が報告された。ムクドリの習性を利用し、音による対策が提案された。

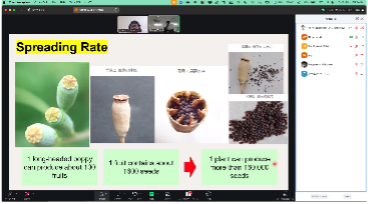

グループⅤの日本語タイトルは「有害な外来雑草への有効な対処方法」です。ヨーロッパ地中海沿岸原産でケシ科のナガミヒナゲシは、現在日本全土に雑草として広がっています。個体中にアルカロイドを持ち、駆除作業中にアレルギーを発症したり、農作物の生育を阻害したりするリスクがある植物です。これに対し、竹炭を土壌に混ぜ土壌温度を下げて駆除する、アルカロイドを医薬品の原料にするなどのアイディアが示されました。

グループⅤは、外来雑草であるナガミヒナゲシの毒性を指摘した。竹炭による駆除方法や抽出したアルカロイドの利用を提案した。

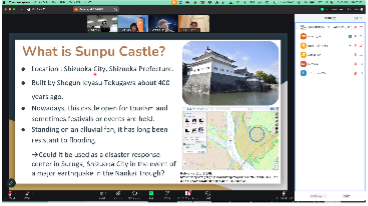

グループⅥの日本語タイトルは「駿府城のお堀の水を綺麗にする方法について」です。約400年前に徳川家康によって建設された駿府城は、静岡市の中心部にあります。城址は公園として整備され、多くの市民の憩いの場として親しまれています。城の周囲にある堀の水を、透明度が高く、見た目に綺麗にしたいという提案です。植物プランクトンと他の水棲生物がつくる生態系を人工的に制御できないかというアイディアが示されました。

グループⅥは、静岡市中心部にある駿府城の堀の水の浄化を提案した。流水の導入による浄化、プランクトンの利用について考察した。

NUSの学生たちが話す英語は、一口に英語と言っても様々な国の特徴があり、うまく聞き取れない場面もありました。その時に、静岡大学に通う留学生がTAとしてお互いの伝えたいことを擦り合わせるように議論を導いていきました。

グループワークでは、日本の高校生たちがパソコンの周りに集まり、NUSの学生との質疑・懇談が行われる。

ブレイクアウトルームの機能を使い、高校生のグループとNUSの大学生の組み合わせを変えながら、2回のミーティングが行われる。

グループ毎の発表と討論が終了すると、日本の高校生の希望者とNUSの学生との間で引き続き交流会が設けられました。静岡大学のTAが司会を務めながら和やかな雰囲気で話し合いが続きました。

予定されたプログラムを終えた後、希望者が残りNUSの学生との話し合いが続いた。

NUSの大学生と静岡大学に通う外国人留学生との間でも交流が行われた。

後日、受講生から提出された振り返りレポートを読むと、一連のワークショップから多くのことを学んでいることが分かりました。以下、振り返りレポートの記述から、主なものをまとめてみます。

1)テーマ設定までの準備と議論について必要なこと

・フィールドワーク、アンケートなどの調査を行い情報を入手する。

・先行研究の調査をして、自分たちのアイディアの可能性と新規性をチェックする。

・グループのメンバー間で、情報の共有し、同じ理解の下で議論する。

・多様な視点を持ち、一つの考え方に固執しない。

・実際に必要とされているか、自分たちにできるのかを評価する。

・他地域との比較を行い、応用可能かを評価する。

・実用性、優先順位、コストを検討する。

・技術的な可能性だけでなく、地域住民との価値観のすり合わせが重要である。

2)テーマ設定以降、解決策の提案までに必要な論点

・本質的か。有効な解決策か。実行の可能性はあるのか。

・リスクはないのか。他の環境負荷が生じないか。

・地域の特性を考慮しているか。地域住民に受け入れられるか。

・継続性があるか。

・具体的で、現実的であるか。

・広い視点で判断しているか。少数意見を尊重しているか。

・理系的視点と文系的視点の融合が必要な作業である。

・論点を分類し、小さく絞ることが必要。

・検証によるフィードバックが必要。

3)文化的背景の異なる人たちとの交流が、どのような変化をもたらしたか

・自国とは異なる価値観に出会うことができた。

・他からの視点によって今まで気づくことがなかった問題に気が付いた。

・日本語への興味は、日本文化への興味が発端であることを知った。

・お互いを理解しあうとき、人としての信頼感の確立が先行することが分かった。

・意思疎通を図るツールとしての英語の重要性が分かった。

・意思疎通をしようという意欲と努力によって、何とかなることが分かった。

・もどかしさを感じた。

・文化の違いからか、全然伝わらないこともあった。

・グローバルな活躍の場を求めるとき、相互理解の基盤づくりが大切だと分かった。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)