2025年6月15日(日)研究力養成コース研究発表会を行いました。

2025年6月15日(日)研究力養成コース受講生による研究発表会を行いました。

今回研究発表に臨んだ受講生38名は、昨年7月に入校し、基礎力養成コース(第1段階)を経て、研究力養成コース(第2段階)で約半年間研究を行なってきました。受講生は自分自身の発想に基づいた研究テーマを考え、昨年9月に研究提案書を作成し、静岡大学教員による審査が行われ、研究指導を受けることが認められました。受講生たちが取り組む研究に対しては、静岡大学静岡キャンパスや浜松キャンパスにある全学部の大学教員に指導の協力を求め、提案されたテーマに近い分野の研究者が指導にあたりました。受講生たちは、主に学校や自宅で実験や観察、調査を続けながら、大学で精密な測定をしたり、より専門的な助言を研究指導教員からもらったりしながら研究を進めていきました。今回の研究発表会は、研究力養成コース(第2段階)での研究成果を静岡大学の教職員、外部の協力者の皆さんに報告する機会として実施しました。

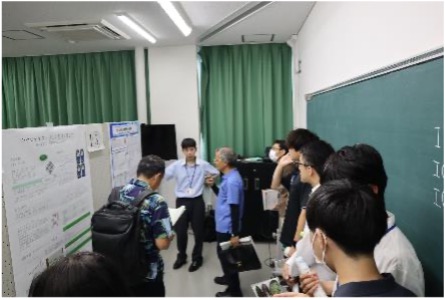

発表会場には受講生、受講生の保護者、コンソーシアム委員(外部連携機関)、協力機関、高校教員、新規にFSS受講を検討している高校生などが集い、発表のポスターを囲んで熱心な討議が続きました。静岡大学の研究指導に当たった多くの教員も駆けつけ、受講生の発表に質疑や助言をしました。さらに、1名の発表者につき2名の大学教員による審査員がつき、学術的な観点とプレゼンテーションスキルの観点で発表を評価しました。

ポスターの前で発表する受講生。

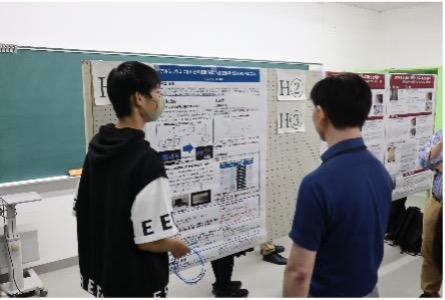

ポスターの前で発表する受講生。

また、各受講生には15分ずつ3回のポスター発表の時間が交代で割り当てられましたが、発表が割り当てられていない時間帯には他の受講生の研究発表に耳を傾け、熱心に質疑を行っていました。

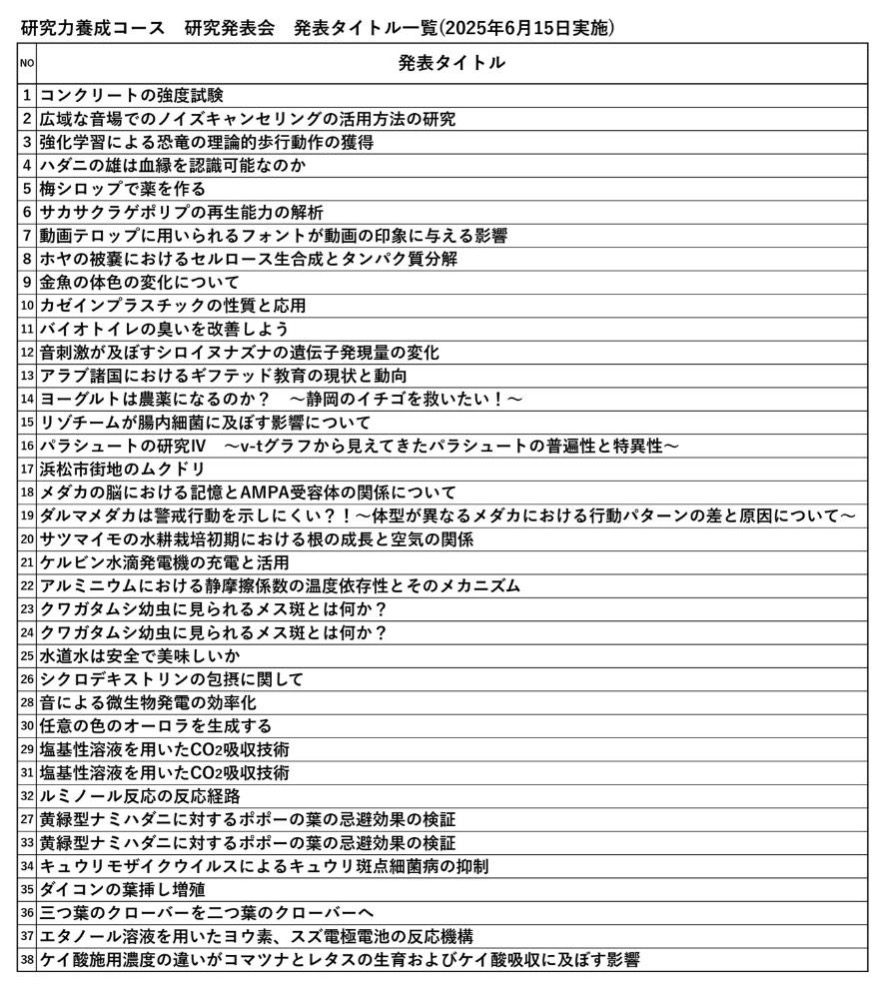

研究力養成コースの受講生が取り組んだ研究テーマは、下表の通りです。

発表タイトル一覧

研究発表を聞いた審査員からのコメントには次のようなものがありました。

「考えていることが多岐に渡り、研究を十分楽しんでいることが伝わってきた」「大学学部生、院生レベルの大変に立派な研究だった」と、受講生の研究のレベルの高さや、前向きな姿勢を評価していただきました。また、「研究の背景と目的が明瞭で分かりやすく、研究を社会で役立たせるための展開まで考えられている」「何をどこまで明らかにしたいかと、それを元に次の目標が明確にされていた」「質問にも先行研究と実験結果を踏まえた説明があり、研究をよく理解している様子がわかった」「研究対象の基礎知識が豊富で、観察もよくできており、研究を熱心に進めている様子が分かった」など、研究指導教員の助言が適切に反映され、研究成果にたどり着いていることが分かりました。

審査員の大学教員から質問を受ける。

一方で、「難しい用語が多数使われていたので、もう少し専門外の人にわかりやすく説明してほしかった」「オリジナリティがあるものの、学術的には、もう少し根拠が示されると説得力が増す」「時間が足りなかったためか、条件や評価方法については余地が残されている」と、研究手法や発表のスキルに改善を求める指摘もありました。

そして、「独創的で、今後の発展が期待できる」「実生活に役立つ有意義な研究で、素晴らしい開発に繋がることを期待する」「やれる実験は、まだまだ多いので、沢山疑問を持って頑張ってほしい」という、高校生に向けた励ましの言葉も寄せられました。

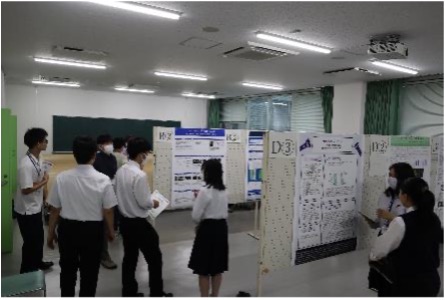

受講生同士もお互いの研究に対して意見交換を行った。

静岡県内、県外の異なる地域の高校に所属し、静岡大学FSSで出会った高校生たちは、ワークショップなどの活動を通して率直に意見を述べ合える関係を築き、お互いを高め合う意識を育むことができました。自ら設定した課題に自らの意志で取り組み、研究指導教員をはじめとして講座に関わった多様な人の多様な考え方に触れ、科学の理論と研究手法を駆使し、受講生の学びを統合した姿が研究発表として体現されていました。

会場の片付けも終わり、閉会式を待つ受講生たち

受講生は、この研究発表会をもってFSS研究力養成コース(第2段階)を修了します。発表会終了後、実行委員長の粟井副学長から、受講生一人一人に修了証が手渡されました。そして、さらに研究を続けたい高校生は、審査を経て研究力発展コース(第3段階)に進むことになります。研究力発展コースでは、来年の3月まで、学会発表など外部への発表を目標に研究が続けられます。

発表会終了後、粟井委員長から研究力養成コースの修了証が授与された。

受講生と発表会に参加した大学教員全員で記念写真を撮影した。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)