2025年8月23日(土) 研究力発展コース アントレプレナーシップ講座第2回目を実施しました。

静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)では、研究力発展コース(第3段階)の受講生を対象に第2回目のアントレプレナーシップ講座を実施しました。会場は静岡大学静岡キャンパス理学部大会議室です。今回のテーマは「起業プランの提案」です。

前回7月12日に行ったアントレプレナーシップ講座①「研究成果を社会に送り出す」では、受講生が3つのグループに分かれ、一人一人が自分の研究分野に沿ったアイディアをもとに、起業プランのピッチ(短いプレゼン)を行いました。起業や事業開発の経験を持つ講師の皆さんが各グループの助言者となり、受講生の提案をより掘り下げるための議論を行いました。受講生たちはその議論を受け、約1ヶ月の間に自分の起業プランをブラッシュアップし、8月23日のプレゼンテーションに臨みました。以下6名の経営や事業開発の専門家の皆さんに、講師として受講生への助言をしていただきました。

スター精密株式会社 増田充宏氏

NACOL株式会社 杉村健氏

パイフォトニクス株式会社 池田貴裕氏

公益財団法人 静岡県産業振興財団 西沢良和氏

公益財団法人 静岡県産業振興財団 山下里恵氏

(元)公益財団法人 静岡県産業振興財団 兼子知行氏

1ヶ月間かけて用意した起業プランを参加者全員の前で発表した。

前回、講師の皆さんから頂いた助言の中には、高校生が初めて聞く概念やキーワードがいくつもありました。まず、起業のための提案にはストーリーが重要だということです。

① どういった問題を、どのように解決したいのか?

② 他の人が考える解決策とどう違うのか?

③ ターゲットは誰で、どこにどの程度存在するのか?

この3点を明確にした上で、人的資源や経費など運営戦略を練ります。また、「プロトタイプ」を作ってイメージを可視化すること、小さく始めて素早くPDCAを回す「リーンスタートアップ」を心がけること、「デザイン思考」を身につけ思考の発散と収束を繰り返すことなどが、より実効性のある提案にするための秘訣となります。

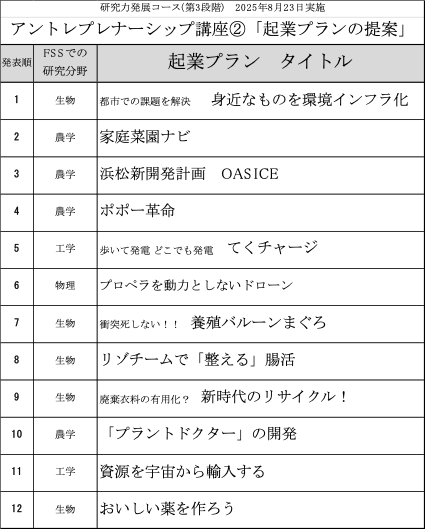

起業プランを構築するためには、自分たちの研究に基づく技術面の議論だけではなく、人間社会が抱える課題や経済を含めた社会システムなどの幅広い視点が必要です。数多くの課題や問題点をクリアしながら、受講生たちは以下の表のような起業プランを提案しました。

起業プラン一覧

これらをテーマにした発表を、講師、FSS担当大学教員、受講生全員の前で一人一人行いました。一人の持ち時間は質疑を含め8分間でした。また、4人の発表が終わるごとに約20分間、発表されたプランに対する自由討議を行いました。

自分が解決しようとする課題を、より明確にしたプレゼンが行なわれた。

自分の研究を背景に、講師の質問に答える。

提案に対する科学的な根拠についても、議論が交わされた。

受講生の発表の様子は、以下の通りです。

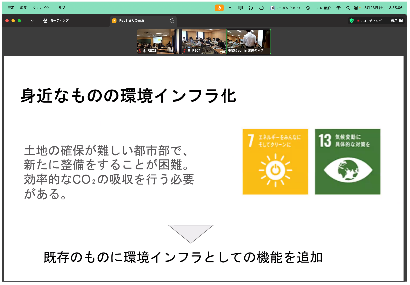

石塚 太一郎 さん 「都市での課題を解決 身近なものを環境インフラ化」

都市での二酸化炭素排出削減効果を高めるため、光合成微生物を用いた環境インフラの開発を提案しました。環境インフラの社会的価値を地域の経済的価値の創出に繋げる戦略です。講師との質疑の中では、具体的な開発項目を絞った方が良いとの指摘がありました。

現代社会の重要な課題であるCO2削減を、インフラ整備の観点で事業化するアイディア。

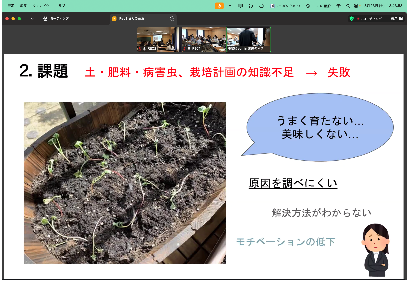

若林 光 さん 「家庭菜園ナビ」

家庭菜園の経験の浅い人たち向けに、作物の栽培上遭遇するトラブルに対応するサポートアプリを提案しました。講師との質疑の中では、個人向けのサービスだけではなく、国レベルで農業という産業を支援できるプランに発展させてはどうかという助言がありました。

家庭菜園のサポートアプリを開発し、精度の高い支援サービスを提案した。

小野田 慶都 さん 「浜松新開発計画 OASICE」

湖沼の泥に生息する発電菌の研究をもとに、生活用水で汚れた湖沼が、発電菌の活動にはメリットとなるのではないかという着想からの提案です。講師との質疑では、長期的に維持できるインフラになるのかという指摘がありました。

湖沼の生活排水による汚染を逆手に取り、エネルギー供給源として活用するアイディア。

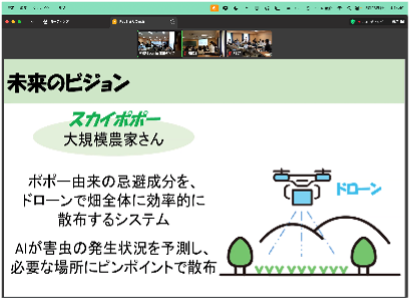

奥田 絢音 さん 「ポポー革命」

農家が害虫駆除に用いる忌避剤を、現在研究中の植物の成分から製品化するという提案です。講師からは、農家の抱える課題に対して、自分の提案が他の製品に比べてどのように差別化できるかという観点でストーリー作りをするとよいという指摘がありました。

植物由来の農業害虫忌避成分を、持続的に用いることができる農薬として開発する提案。

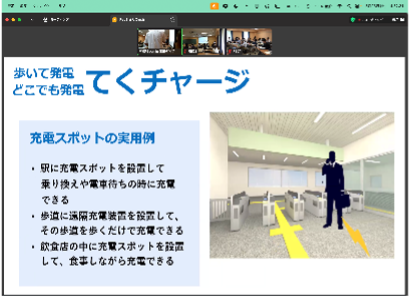

山田 咲翔 さん 「歩いて発電 どこでも発電 てくチャージ」

静電誘導という現象を用い、装置を装着した衣類を着て歩くことで発電し、公共施設に設置した充電装置に電気が供給される仕組みの提案です。講師からは、システム全体の発電量をどの程度に見込むのか、静電誘導を用いる強みは何かという指摘がありました。

静電誘導を利用し、人間の日常的な活動の中から電気エネルギーを得ようとする提案。

伊藤 和樹 さん 「プロペラを動力としないドローン」

山間地など障害物の多い地域でのドローンの運用にとって、プロペラの形状が故障や破損のリスクとなるという問題意識から、物体の浮上の新しい機構を提案しました。講師からは、新しい機構を用いたデータが提示されると説得力が増すとの指摘がありました。

ドローンを浮上させる方法として、故障や破損のリスクがあるプロペラを用いないアイディア。

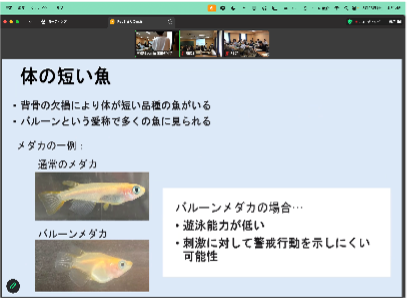

佐和田 裕花 さん 「衝突死しない!!養殖バルーンまぐろ」

研究対象であるダルマメダカの行動観察から、飼育しやすく改良された養殖魚の開発を考案しました。講師からは、遺伝子操作により生産された食料に対して、消費者が持つイメージや商品価値を精査しながら事業化を考える必要があると助言がされました。

背骨の欠損した魚の行動を研究する中で、養殖魚への応用を考案した。

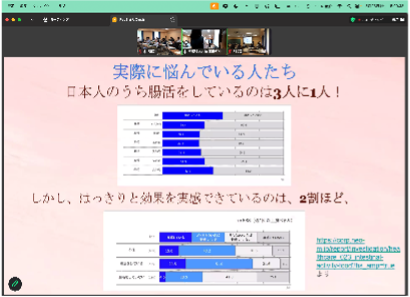

伊藤 愛莉 さん 「リゾチームで『整える』腸活」

糖質加水分解酵素の一種であるリゾチームを、腸活のサプリメントとする提案をしました。提案には、商品名やパッケージのプロトタイプが提示されました。講師からは、機能性表示食品として売り出すためには、データが不可欠であることが指摘されました。

統計資料を用いながら、酵素を用いた整腸剤の有効性をアピールした。

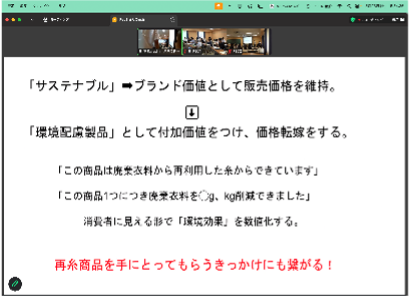

石橋 桐磨 さん 「廃棄衣料の有用化? 新時代のリサイクル!」

回収した廃棄衣料を微生物で繊維化し、再生糸を用いた衣料を販売するサイクルを提案しました。講師からは、今後EUでは脱炭素化に向けて厳しい環境基準が示される可能性があり、このシステムがビジネスとして成り立つ可能性があると助言がありました。

廃棄衣料から再生された繊維を、ブランド化して収益に繋げる戦略が提案された。

石田 愛里彩 さん 「『プラントドクター』の開発」

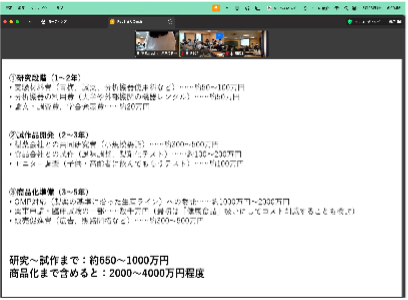

乳酸菌由来の成分を、作物に安全に作用する成長促進剤として提供することを提案しました。プラントの計画、事業スケジュール、運営体制、運営経費、予想される利益など、緻密で実践的な計画が立てられていました。

乳酸菌由来の植物成長促進剤を商品開発し、市場に投入するまでのロードマップが示された。

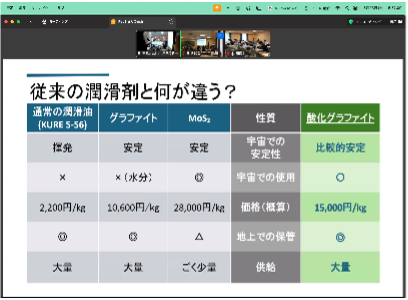

劉 鈞霖 さん 「資源を宇宙から輸入する」

宇宙開発で用いる機材を、極端な高温、低温、真空という厳しい環境で作動させるために、固体潤滑剤を商品化する提案がされました。講師からは、商品としての潤滑剤の形状や加工方法で独自の技術を開発し、他商品との差別化を図るように助言がされました。

前回指摘された従来製品との差別化について、開発製品の強みが説明された。

飛田 真珠 さん 「おいしい薬を作ろう」

漢方薬には穏やかな効能が期待される反面、苦みなど服用にはストレスが伴います。これを研究中の梅の実の成分で解消するアイディアです。講師からは、商品のイメージや商品が必要な場面を具体的に提示すると訴求力が上がると助言がありました。

漢方薬を服用する際のストレスを軽減するため、梅の実に含まれる成分の活用を提案した。

12人の高校生たちの発表が終わったところで、受講生の振り返りと講師の講評を行いました。受講生からは、普段の学校生活では議論したことがないテーマについて、率直な意見交換ができたことが、楽しく、有意義な経験であったとの感想が聞かれました。一方で講師の皆さんが強調したのは、課題を見つける力の重要性です。社会実装のためには、どのような視点で社会課題を捉えていくか、日頃の研究から如何に発想をジャンプさせるか、如何に根拠となるデータを地道に収集し整理しておくかが鍵となります。科学技術の成果を社会に還元する場面での重要な考え方が、起業や事業開発のプロフェッショナルから高校生たちに伝えられました。同時に、「起業プランの提案」という難しい課題に果敢に取り組んだ高校生たちに、温かい励ましと期待のメッセージが送られました。

休憩時間に助言を行う講師の増田氏。

聞き手に最初にどんな印象を与えるか、プレゼンの構成の重要性を説く杉村氏。

アントレプレナーシップ講座の課題に前向きに取り組む受講生にエールを送る兼子氏。

企業経営の傍らで、新たなアントレプレナーの育成に取り組む池田氏。

FSSの活動で学んだ「アントレプレナーシップ」は、必ずしも商品開発や起業という場面だけで必要とされるものではありません。公的な機関や地域社会で何か改革を行ったり、災害復旧や福祉などの人を助けるような社会活動を展開したりするときにも必要となるマインドセットです。FSSの受講生が4月と5月に行った「放任竹林問題」の回でも実感したように、多様な人が関わる現代社会は複雑で変化が激しく、解決が難しい問題があちらこちらにあります。その問題解決のための知恵を出し続け、新しい価値を模索し、科学的な視点に立って思考や判断、意思決定をする人たちに必要な資質の一つが「アントレプレナーシップ」です。

次回、9月15日に浜松ホトニクス株式会社中央研究所に出向いて行うアントレプレナーシップ講座第3回目は、「起業家の行動様式」を理論的に学ぶ予定です。

<今回の講座に協力していただいた講師の皆さんが所属する企業・機関のご紹介>

スター精密株式会社

https://star-m.jp/

NACOL株式会社

https://www.nacol.co.jp/

同社HP FSSアントレプレナーシップ講座の紹介

https://www.nacol.co.jp/post-3154/

パイフォトニクス株式会社

https://www.piphotonics.com/

文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」任命(2025年9月1日 池田貴裕氏)

https://f.bmb.jp/8/4626/3631/29566

公益財団法人 静岡県産業振興財団

http://www.ric-shizuoka.or.jp

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)