2025年9月28日(日) 基礎力養成コース 第5回メインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

2025年9月28日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は基礎力養成コースの第5回目講座としてメインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

メインレクチャーは理学部生物科学科 後藤寛貴先生による「姿が異なるオスとメス -クワガタムシから見る雌雄で異なる形態形成メカニズム- 」です。後藤先生は、昆虫の形態形成メカニズム、形態的な雌雄差が生じるメカニズムについて研究しています。

メインレクチャー講師の後藤先生

生物学での「なぜ?」には、進化・生態学的な「なぜ?」と発生学的な「なぜ?」がある。

多くの動物には、体の形状などに雌雄差があります。例えば、メスの体が大きなクモは、体が大きなメスほど産卵数が多く、たくさんの子孫が残せます。これとは反対に、カブトムシはオスの体の方が大きく、角が大きいオスほどメスをめぐる競争に有利であり交尾の機会が多くなります。このような進化・生態学的理由を「究極要因」と呼び、生物によって異なる繁殖戦略の下、雌雄それぞれでより子孫が多く残せる形質をもつようになるためと説明することができます。しかし、この説明を実験的に証明することは困難です。

一方で、オスとメスでは持っているゲノムはほぼ同じなのに、なぜ体に形に大きな差が出てくるのでしょうか。ある動物ではメスが大きくなり、別の動物ではオスが大きくなるというのは、雌雄差形成のメカニズムのどこに違いがあるのでしょうか。このような問いに基づき、実験や観察で検証していくのが「至近要因」です。

クワガタのオスの大顎が大きく成長する「究極要因」は、子孫を残す競争に勝つためと考えられる。

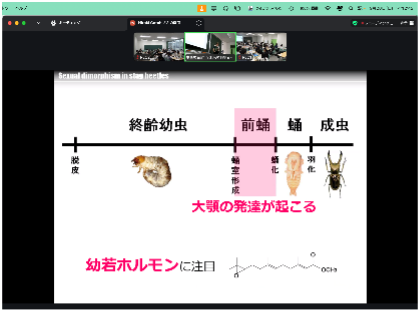

クワガタの大顎の発達は前蛹期に起こり、この期間の幼若ホルモンの濃度に注目して、「至近要因」を探る研究がスタートした。

後藤先生の研究室で行われているのは、オスとメスで顎の大きさが著しく異なるクワガタムシについて、雌雄差が現れる「至近要因」を明らかにする研究です。クワガタムシの大顎の発達は、前蛹期に起こります。大顎の発達の程度の差は、幼虫時のエサの量や質の差であることが分かりました。大顎が発達する前蛹期の幼若ホルモンを比較すると、大型のオスほど幼若ホルモンの濃度が高いことが分かりました。しかし、メスの幼虫に幼若ホルモンを施しても大顎の発達は起こりません。メスの体の発達は幼若ホルモン濃度に依存せず、大顎の発達を抑える別のメカニズムがあると考えられました。後藤先生は、RNA干渉法でdsxの機能を阻害する実験に基づき、メス型の性決定遺伝子(doublesex, dsx)が大顎を発達させる幼若ホルモンへの応答を抑えていることを証明しました。

後藤先生のお話に多くの受講生が興味を持ち、講義後約30分間にわたって活発な質疑が交わされました。「オス型の性決定遺伝子(dsx)を阻害するとどうなるのか。」「他の種のクワガタでも同様のことが起こるのか。」「クワガタの性決定のタイミングはいつなのか。」など、本講義の主要なテーマである「発生学的な『なぜ?』」「至近要因」に対する興味が刺激された質問でした。中には、後藤先生の研究でもまだ辿り着いていない答えを求める質問もあり、昆虫研究の奥の深さを知ることができました。

講義後、約30分にわたり、活発な質疑が続けられた。

サブレクチャーは理学部地球科学科 生田領野先生によるワークショップ「理系の文章作成方法(パラグラフ・ライティング)③」を行いました。

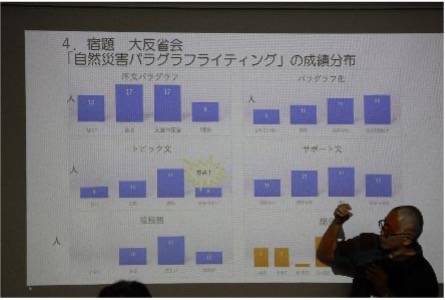

これまで、8月上旬に行った「パラグラフライティング①②」のワークショップを通して、パラグラフライティングの基本的な考え方や文章を構成する上でのメンタルモデルの捉え方を学んできました。作文の題材として7月13日に実施した池田恵子氏のメインレクチャー「自然災害は自然現象か」を取り上げ、講義内容のまとめをパラグラフライティングで行うというのが、振り返りレポートの課題でした。同じ講義を受け、同じ形式の作文を行っても、受講生によって視点も異なり、様々な受け止め方をしていることが分かりました。また、パラグラフライティングの文章構成としては少し物足りない作品も多く見られました。

サブレクチャー講師の生田先生。振り返りレポートで課されたパラグラフライティングの課題を分析した。

そこで、今回はKJ法(川喜田二郎氏が考案した情報やアイディアを整理するための方法)を用いて、池田氏のメインレクチャーに含まれるトピックを抽出し、講義内容を自分たちの視点から再構成するというワークショップを行いました。

第1回目の講義内容に含まれたトピックを、一人15件、付箋に書き出していく。

班のメンバーが書き出した、約100枚の付箋の内容をグルーピングする。

受講生たちは一班6人または7人のグループに分かれ、メインレクチャーに含まれていたトピックと考えられる事柄を付箋に書き、模造紙の上に並べていきます。一人15件ほどのキーワードを書き出すと、100枚前後の付箋が模造紙の上に貼られていきました。次に、同じような内容の言葉や、関連の深い事柄を寄せ集めながらグルーピングをしていきます。各班の模造紙の中で、5~10個ほどのトピックのグループができたところで、それらを関連付けて、自分たちが解釈した講義内容としてストーリーを作っていきました。最後に、自分たちが再構成した「自然災害は自然現象か」の講義内容を全体の前で発表しました。

グループワークでは、自然に班のリーダーとなる者が現れ、メンバーの意見を聞き取りながらまとめていきます。同じ講義を受けた中でも、受講生それぞれに異なる視点が見つかり、その様々な視点と考え方とその理由を共有していきます。同時に、自分が見落としていた観点に気づき、講義に対する理解がより深まっていく実感を持つことができました。

今回のワークショップを通して、高校生たちは率直にコミュニケーションをとりあう良好な人間関係を作り、一人一人が持つ異なる意見を忌憚なく交換する環境が整いました。

整理されたトピックのグループにタイトルをつけ、お互いを関連付けていく。

講義内容から読み取ったトピックと、そのグループ間の関係性を発表する。

同じ講義から拾い出したトピックでも、グループによって異なるまとめ方をしたことが分かった。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)