2025年5月25日(日) 研究力養成コース第5回として「放任竹林問題②」を行いました。

2025年5月25日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は研究力養成コースの第5回講座としてワークショップ「放任竹林問題②」を行いました。

前回、フィールドワークと講義の後、受講生たちは「放任竹林問題」を解決するための提案作りに取り掛かりました。6グループに分かれた各班に、大学から提示した課題は次のとおりです。

①行政の視点に立った事業企画書を作成する。

②作成した事業企画書に沿って、5分間のプレゼンテーションを作成する。

③事業企画書に記載する項目

「事業名称」「事業目的」「事業期間」「対象地域」「成果目標」

「事業内容、事業スケジュール」「運営体制」

「事業期間終了後の方策」「予算(概算)」

④行政の視点として、次の3つの観点を盛り込む。

・公益性:広く市民の利益になるか。

・継続性:公費を用い長期的に事業を継続することが妥当か。

・終期:事業期間。事業が終わるとき、どうなっていたら良いか。

事業が終わった後どうするか。

事業企画書の様式は、静岡市環境共生課の職員の方にも監修していただき、具体的で本格的なものとしました。

前回から今回までの約1か月間、6つの班はそれぞれリモートでグループワークを継続し、事業企画書とプレゼンテーション資料を作成し、本日に臨みました。

リモートでのグループワークで作成した提案をもとに、対面でプレゼンテーション内容の打ち合わせを行う。

まず30分ほど、対面で各班のプレゼンテーションの内容について打ち合わせを行いました。その後、各班が提出した事業企画書とスライド資料を元に、それぞれ5分間のプレゼンテーションを行い、質疑・討論の時間も10分間とりました。発表にはFSSを運営する大学教職員の他、静岡市環境共生課の職員の方々、静岡大学理学部生物科学科の徳岡徹氏が参加しました。

FSSの講座を通して、はじめて知った放任竹林の問題について、真剣な発表と議論が続いた。

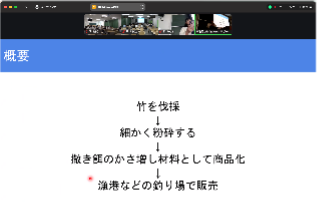

<Ⅰ班>

事業名称「竹を使って魚釣り」

I班は、竹を魚釣りの撒き餌の材料として有効活用することを提案した。

竹の新しい価値を創出し、消費しきれない切り倒した竹を撒き餌の材料として

有効活用することを目標とした提案です。竹が撒き餌の材料で使えることを示し、熱海港釣り施設や田子漁港など、県内の有料で釣りを解禁している漁港で客に提供するためのものとして竹を仕入れてもらいます。漁港から得られたお金はボランティア団体などに竹を切るための資金として渡し、継続的に竹の伐採を行います。

撒き餌の材料で使えることを示し、各地の漁港と提携して持続的に竹の消費ができるようにする。

<Ⅱ班>

事業名称「TAKETO ~竹と育つ~」

II班は、竹の使い道を増やすとともに放任竹林の問題について知ってもらい、持続的な需要を作ることを提案した。

伐採が地主の意向で難しかったり、ボランティアが伐採するものの処理が大変であったりすることを踏まえ、竹の使い道を増やすとともに放任竹林の問題について知ってもらい、持続的な需要を作ることを目標としました。そのために、ふるさと納税の仕組みを使い、静岡の地域伝統工芸品である井川竹千筋細工を返礼品として使用することで、同時に伝統工芸品の振興も目指します。

竹製のカブトムシマットとカブトムシの飼育かごをセットにし、ふるさと納税返礼品として需要をつくりだす。

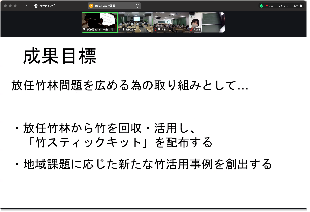

<Ⅲ班>

事業名称「竹STICK PROJECT」

Ⅲ班は、放任竹林から竹を回収して「竹スティックキット」を配布することを提案した。

竹の製品化利用があまりされていない原因に、大量生産できる製品に結びつきにくいことや、竹を輸送するまでにも費用がかかることがあげられます。それを解決することを目的として、竹を切ったその場で細い棒状にして輸送を効率化し、棒状にすることでチップよりも製品化できる範囲を広げることを目標としました。スティックをもとに、「子ども向け工作キット」「簡易パーテーション」などの利用キットを試作し、イベントやワークショップを通して普及を図ります。

竹を棒状にし、竹を必要としている企業等に売る。活用ニーズに応じて、適した形の竹スティック・素材をマッチングする。

<Ⅳ班>

事業名称「竹からはじまる物語 ~竹林応用計画~」

Ⅳ班は運び出した竹をバンブーファイバーに加工し、日用品への商品化を提案した。

竹を利用した製品を作り、竹林の需要の形成と利益化を図ります。ボランティアを活用して運び出した竹を化粧品またはバンブーファイバーに加工します。化粧品を販売して利益を得、バンブーファイバーで市指定のゴミ袋を作り、継続的に消費されるしくみをつくります。さらに、製品で得た利益の一部を所有者の分からない竹林の所有者を探索と放任竹林の管理に当てます。

バンブーファイバーで市指定のゴミ袋を作り、継続的に消費されるようにする。

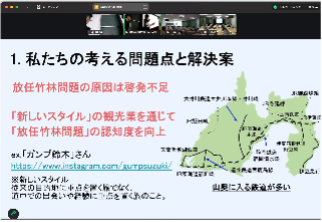

<Ⅴ班>

事業名称「“Journey” ~旅の道中で~」

Ⅴ班は竹林観光を通じて得た利益の一部を、竹林に関連する事業者に還元することを提案した。

放任竹林問題の原因は「問題の啓発が不十分であること」にあると考えました。そこで、静岡にある観光資源と竹を組み合わせた「新しいスタイルの観光業」を通じて、放任竹林問題を広く知ってもらう提案です。「富士山×竹林」「竹に関連した地域祭りの運営」「竹製品のブランド化」「竹をモチーフとした既存キャラクター(例:かぐやひめ)とのコラボ」などを、官民一体で展開していきます。観光を通じて得た利益の一部を、竹林の貸与に関連する事業者に還元することで協力を得るとともに、残りの資金は竹林整備人材の育成や器具購入など、持続的な問題解決を目指します。

竹製品のブランド化により継続的な収益を確保の上、イベントを企画し観光ルートを自治体観光資源として定着させる。

<Ⅵ班>

事業名称「静岡古来の竹細工を利用した日用品の生産と外国人観光客向け販売による観光PR」

Ⅵ班は、普段大量に消費されている安価な日用品を竹で代用して生産することを提案した。

竹の需要を増やし、竹製品の生産を拡大することによって、放任竹林問題の解決につなげることを目標とします。普段大量に消費されている安価な日用品を、竹で代用して生産することで竹需要の拡大を目指します。例えば、竹を紙に加工する技術を応用して、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、ノートなどを生産します。さらに竹を使用した製品を製造、販売する企業への援助をすることによって竹の消費拡大を目指します。

竹を紙に加工する技術を応用して、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、ノートなどを生産する。

各班の発表と討論が終わった後に前回フィールドワークの指導と講義を担当した、静岡大学理学部生物科学科の徳岡氏が講評を行いました。受講生の提案に対する助言は、次の通りです。「最終的にどのような姿を目指すのか、目的を明確にする必要がある。」「研究とか科学技術は、何もないところからパッと生まれるものではない。それぞれの提案で示されたアイディアについて、根拠を示してほしい。」「組み合わせたり、関連付けたりするためには、知識や技術についていろいろな引き出しを持つことが重要である。」

また、静岡市環境共生課の皆さんからは、行政の立場からにコメントを頂きました。「高校生にとって、行政的な見方というのは慣れていないため、難しい点もあったと思われる。」「運営体制とか予算にまで踏み込んで企画を立てることで、実現可能性を検討することができる。」「複雑な課題のどこに焦点を当てるのかで、いろいろな提案が出て来た。」「高校生らしい飛躍した発想が面白かった。」

静岡市環境共生課職員のお二人からは、行政的な課題の見方に付いて、コメントを頂いた。

今回のプレゼンテーションでは、受講生同士も活発に質問を交わしていました。ルーブリックとコメントによる相互評価も行い、お互いの発表に対する意見を知ることができました。自分たちの班では考えつかなかったユニークな発想に、新鮮な驚きを感じていたようすです。さらに振り返りレポートに寄せられたコメントには、次のようなものがありました。

受講生同士が、異なる視点から放任竹林の問題を議論しあった。

1)フィールドワーク、講義、グループワークを通して得た印象や感想を書いてください。

・今回講義を通して、放任竹林の問題について、この問題がいかに深刻な問題なのか、そしてどのような対策が現在取られているかということを詳しく知ることができた。そして、グループワークを通して放任竹林問題の解説方法を考えていく中で、自分の思いつくことのなかったアイディアを完成させることができた。このように、普段自分が触れることの無い世界の視点を取り入れることができるということが、FSSを受講する中で数多く存在するメリットの1つだと感じた。

・実際に予算や運営体制も踏まえて考える必要があったため、ざっくりとした解決策でなく現実性があるものを模索する点が大変だった。竹から製品を作るにも、加工するための機械を借りるのか買うのか、元手の資金を借りるにはある程度の利益が見込めることが前提のため、どのような根拠から事業の成功を考えるのかというように、根本を固めないと事業を起こしようがなく、経営、政治の難しさを体感した。複数人で議論したことで多角的な視野を持つことができ、一人で考えるよりも遥かに充実した発表内容になったと思う。

・講義やグループワークを通して、社会課題にはさまざまな立場や考え方があることを学んだ。特にグループワークでは、意見が対立する場面もあり、例えば、「経済性を優先すべきか」「環境保護を重視すべきか」で意見が分かれ、話し合いが進まないこともあったが、相手の考えを否定せずにまず受け入れる姿勢を持つことの大切さに気づくことができた。

・私がこのワークショップで印象に残ったことは「行政の視点」についてです。 普段私は学校で理系を選択しているので、あまり行政等に深い関心はありませんでしたが、今回のワークショップを通して「公益性」を重視するなどの行政の在り方を学び、科学とはまた違った社会貢献の視点に興味を抱きました。さらに、行政といっても、科学・工学に関する知識も必要であると感じ、どのような分野でも必ずどこかに関連性があると感じました。

・自分の意見を伝える上で、意見の対立が何度かありました。そのような時にどれだけ多くの折衷案または代案を提示できるかで仕事の質が変わると感じました。また、何をゴールにするかという議論の大切さを痛感しました。利益にならない土地をどうするのかという意見を出したところ、行政、企業などの多角的な視点から問題解決に向けた案につなげることができたと思います。とにかく意見を出す事が成功への近道だと確信しています。

2) 「放任竹林問題」という社会課題について、自分自身が考える解決策あるいは課題の捉え方を書いて下さい。

・この課題を解決する方法として、主に2つの視点があると私は考えている。1つは新製品の開発による竹そのものの消費量の増加。もう1つは放任竹林の問題をより多くの人に知ってもらうことで、竹林の放置や消費に関する社会の意識を高めるという視点である。この課題を解決するには「放任竹林=有り余る竹⇒竹消費を増やす」ではなく根本的な問題、放任竹林問題そのものへの認知度を上げることこそがこの問題解決に必要な視点、捉え方なのではないかと今回の講義を通して感じた。

・私は、第一に放任竹林という問題を社会に認知させるべきだと考えます。放任竹林は一種の放棄地であり、その問題を解決するには放棄地をどうにかすることも大切ですが、それ以上に管理されない土地が増加していかないようにすることが大切です。所有者が土地を面倒見きれなくなる前に売却できる仕組みの設定と周知や、農業や工業・エネルギー分野等の施設建設に国が主体となって土地を利用することで、放棄する前に土地を有意義な用途へ利用することができると考えます。

・私は放任竹林問題の解決において、この問題を「周知させること」というのはかなり重要なことであると考える。そこで、この問題を多くの人に知ってもらうために「中学校や高校の探求の授業でこの問題を取り扱う」ということを提案する。そうすることで、多くの人にこの問題を周知させることができると同時に、多くの解決策を得ることができると考える。

・放任竹林問題は自然というよりは社会の変革によって発生した課題であるため、社会全体との関わりを考えながら、事業などを通じて、人と竹林との向き合い方を再構築する必要があると考えました。放任竹林問題の解決にはこの問題に関する人々の認識の向上と事業をうまく噛み合わせていくことが大切であり、放任竹林問題に限らず多くの問題が周知されることで、課題同士の解決策などを中心に模索していくべきだと感じた

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)