2025年7月13日(日) 基礎力養成コース 入校式および第1回メインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

2025年7月13日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(略称:FSS)は基礎力養成コースの第1回目講座として入校式、メインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

本年度の受講生は59名でスタートします。受講生の所属校も静岡県内だけでなく、北海道、栃木、千葉、埼玉、東京、神奈川、愛知、岐阜、大阪と全国に広がっています。

受付を済ませる新規受講生

入校式の開始を待つ受講生

受付で新規の受講生たちの手続きが済むと、FSS運営委員長の粟井光一郎先生(静岡大学理学部)の司会で入校式が始まりました。最初に、静岡大学理事・副学長の塩尻信義先生が挨拶に立ちました。FSSのスローガンである「つなげる力で世界にはばたけ」を踏まえ、

① 広い視野を持ち、様々な分野と繋がることを意識してほしい

② 可能性を信じ、自信を持ち、チャレンジすることを心がけてほしい

③ 賞などを取ることが目的ではない。研究などのプロセスを大切にすることが、

次のステップに向けた課題と学びになる

④ FSSは受講生が主役である

と、高校生たちに込めた期待が伝えられました。

続いて、不二聖心女子学院高等学校の菅原彩花さんが受講者を代表して抱負を述べ、入校式が終了しました。

副学長の塩尻信義先生よりFSSの趣旨が述べられる。

受講生代表 菅原彩花さんの挨拶

入校式の後、メインレクチャーを行いました。講師はグローバル共創科学部の池田恵子先生です。池田先生が所属するグローバル共創科学部では、地球や地域社会が抱える諸課題に対して、人文・社会科学から自然科学に至る広汎な知をつなぎ、複眼的観点から社会的課題を捉え、その中で「総合知」を生み出し、活用できる人材「共創型人材」を育成することを目的としています。

メインレクチャー講師 池田恵子先生

池田先生は、JICA技術協力専門家として、アジア各国で。環境保全や防災事業に取り組んできた。

FSSの初回のメインレクチャーとして、文系分野、理系分野の双方から多角的な視点を養うために、「自然災害は自然現象か」というテーマで講義をお願いしました。これは、地震や台風という自然現象と災害という人間社会に起こる現象のつながりを考える講義です。

講師からは、自然災害の被害の規模や被災地の社会的背景を類推するためのデータとともに、6つの検討課題が提示されました。

検討1 阪神・淡路大震災(1995)と熊本地震(2016)の比較

検討2 日本の自然災害による死者・行方不明数の変化

検討3 ハイチ地震(2010)とチリ地震(2010)の比較

検討4 バングラディシュのサイクロンによる高潮災害(1991)年齢別・性別の死亡率

検討5 東日本大震災(2011)性別・年齢別の格差

検討6 東日本大震災(2011)障害の有無による格差

検討7 東日本大震災(2011)気仙沼市舞根の事例

日本の「被災者生活支援法」では、「自然災害」を「異常な自然現象により生ずる被害」と定義しています。日本や世界で毎年起こる自然災害を分析すると、地震や台風などの自然現象の規模以外に、自然災害の被害の有無や大小の決め手となる要因があることが考えられます。

受講生たちは資料を眺めながら考察をめぐらし、講師が発する質問に自分自身の意見を述べました。自然災害の被害の大小には、社会インフラなどの構造的要因と法整備や文化・教育などの非構造的要因が影響していることが議論されました。例えば、2010年1月に起きたハイチ地震と同年2月に起きたチリ地震では、チリ地震のマグニチュードが大きかったにも関わらず、ハイチの方が400倍以上もの死者をもたらしました。ハイチの政治の混乱やそれに伴う脆弱な社会インフラが、大きな被害を生んだ原因の一つではないかとも考えられます。

したがって、危険因子となる自然現象「ハザード」、社会の「脆弱性」、災害から復元する「レジリエンス」の3つの要素の関係から、「災害リスク」を捉えていくことが必要です。

講義中、質問をする受講生

講義後にも質問の列ができる。

次にサブレクチャー「研究者倫理及び研究結果の取り扱い」の講義を行いました。サブレクチャーは、研究者や技術者として必要な知識やスキルを獲得する目的で受講するものです。講師はFSS事務局コーディネーターの瓜谷眞裕先生が担当しました。

サブレクチャー講師 瓜谷眞裕先生

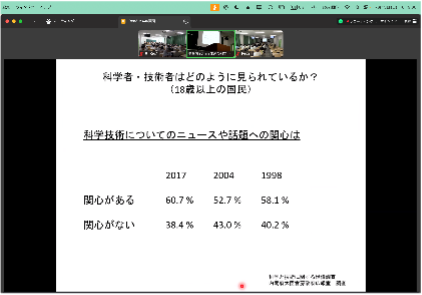

科学者・技術者どのようにみられているか、データを示しながら講義が進んだ。

講義前に、受講生は配布されたワークシートに自分自身が科学者・技術者になりたいか、科学者・技術者になるために必要なことなどを記入し、科学者・技術者という職業を自分事として捉える意識付けを行いました。次に、いくつかのアンケート結果を示し、科学者・技術者が国民にどのように見られていて、どのように振舞うべきかを受講生たちに伝えました。科学者・技術者の研究は社会的な信頼や付託の上に成り立っています。したがって、研究結果をどのように取り扱うべきか、どのようなことに注意を払うべきかを、常に意識する必要があります。

自然科学の研究を進めていく過程の中には、誤りを正す仕組みが内包されています。その仕組みに従い、再現性、客観性を担保し、先行研究の研究者・技術者に敬意を払いつつ研究を進めていくことで、信頼される科学者・技術者であることができます。一方で、科学者・研究者の陥る罠に捏造、改竄、盗用という3つの不正行為があります。これらの不正行為は科学の本質に反する行為です。

FSSのカリキュラムでは、信頼される未来の科学者・技術者となるために、正しい研究活動や研究発表のやり方を身に着けていくためのプログラムが計画されています。受講生たちは、8月末から研究提案書の作成に取り掛かる予定です。研究計画を立て、それを実行していくときに、「研究者倫理」は最優先されなければならない研究者としての心構えです。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)