2025年8月24日(日) 基礎力養成コース 第3回メインレクチャー、サブレクチャーを行いました。

2025年8月24日(日)、静岡大学未来の科学者養成スクール(FSS)は基礎力養成コースの第3回目講座としてメインレクチャー、サブレクチャーを静岡大学浜松キャンパスで行いました。

当日は講義前の1時間、受講生は静岡大学浜松キャンパス内にある「静岡大学高柳記念未来技術創造館」を見学しました。静岡大学工学部の前身である旧制浜松高等工業学校の研究者であった高柳健次郎氏は、1926年12月、世界で初めてテレビジョンの開発に成功しました。この記念館は高柳健次郎氏の偉業を偲び、テレビジョン発祥の地を記念するために設置されました。

静岡大学浜松キャンパスの一角にある「高柳記念未来技術創造館」

館内には、高柳氏が「イ」の字の送像・受像に成功した装置や、その原理を説明した展示物があります。併せて、ブラウン管の白黒テレビ、初期のカラーテレビ、近年普及した液晶テレビなどが展示され、テレビジョン技術の歴史を辿ることができます。高校生たちにとって、ブラウン管でできたテレビを見るのは初めてで、その仕組みを不思議に感じている様子でした。

静岡大学高柳記念未来技術創造館URL:https://wwp.shizuoka.ac.jp/tmh/

メインレクチャーの講師である青木先生が、高柳健次郎氏の功績を解説する。

高校生たちは、初めて見るブラウン管テレビに興味津々であった。

テレビの送受信の原理を解説する青木先生。

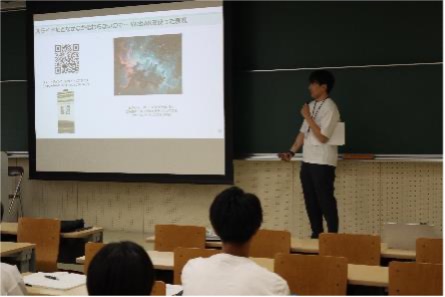

メインレクチャーは情報学部情報科学科の青木徹先生と加瀬裕貴先生による「人間の目を超えたイメージング、人が認識するVR,AR」です。今回の講義では人間の目に見えない「X線」を使って得られる情報を、VRやARにより人間が理解できる形で表現する情報処理の原理が解説されました。

メインレクチャー講師の青木先生

私たち人間は目という器官を通して、可視光線のもたらす色や形の情報を収集し、脳で処理することで3次元の像として捉えることができます。その3次元の像を元に、私たちは正確な判断をし、複雑な作業を行っています。

一方で、自然界にはX線、紫外線、赤外線、電波など目に見えない電磁波が存在し、それぞれから特有の情報を得ることができます。また、物体の表面だけでなく内部の情報も集めることができます。センサが人間の目を越える性能を持つようになることで、人間の目には見えない情報を取得可能になりましたが、そのままでは人間が認識することはできません。そこで、不可視光の情報を人間が知覚し、活用できるような形に処理する技術を導入することで、人間ができることの幅を広げることができます。

イメージングデバイスの開発を目指す電子工学研究所

複合現実(MR)のシステムを体験する受講生たち

このような場面で有用と考えられるのが、拡張現実(AR)、複合現実(MR)、仮想現実(VR)などの近年急激に進歩してきた技術です。青木先生の研究室では、拡張現実(AR)、複合現実(MR)を利用して、立体的な表現を維持しつつ、内部構造を直感的に三次元空間内に表現する技術の開発が進められています。例えばX線CTで物体の3軸方向から撮影された断面の情報を、サーフェイスレンダリングとボリュームレンダリングという2つの方法で処理し組み合わせることで、3軸方向からだけではなく自由な方向から内部構造を確認できるようにすることができます。例えば人間の体内の情報を、医師が見たい方向から見ることができる立体的な画像として表示できれば、病気の診断や治療に大きく貢献することになります。

空間再現ディスプレイとモーションキャプチャーを組み合わせ、仮想の対象物を手で操作できる。

この技術は、機械部品の非破壊検査や遺跡からの出土品の分析にも用いることができ、情報学が他領域と融合して幅広い応用分野を生み出す可能性があります。そこで静岡大学大学院総合科学技術研究科情報学専攻では、応用情報学やDX(デジタルトランスフォーメーション)人材の育成を目的とし、幅広い応用分野を持つ「領域情報学コース」を設けています。

青木先生の講義の後、情報学部の加瀬先生によって空間再現ディスプレイの実演が行われました。この装置では画像を複合現実(MR)の技術で立体視できるばかりでなく、人間の手の動きに合わせて対象をあらゆる向きに回転させ、物体の任意の場所を見ることができます。人体の臓器の画像、遺跡の出土品の画像など3種類の画像が用意され、受講生全員が体験をしました。画像として投影された物体は、手でつまんで持ち上げたり、ひっくり返したり、観察の邪魔になる部分を取り除いたりと、予備知識がない高校生たちでも簡単に扱うことができるものでした。

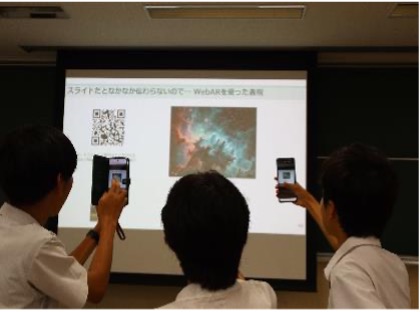

自分のスマートフォンを使い、WebARを体験する受講生

WebARを開発した加瀬先生。

このようにFSS第3回の講座では、記念館の見学で映像技術の黎明期を知り、メインレクチャーで最先端のイメージング技術とその応用を学ぶという、受講生にとって貴重な体験をする回となりました。

サブレクチャーは、静岡大学 FSS事務局コーディネーターの瓜谷眞裕先生による「研究提案書の作成法」を行いました。

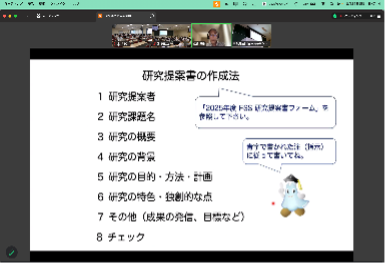

現在、基礎力養成コース(第1段階)には約60名の高校生が在籍していますが、この中から40名が選抜され研究力養成コース(第2段階)に進みます。その際に、選抜審査の資料となるのが研究提案書です。審査を経て研究力養成コースに進むことを認められた受講生は、研究提案書の内容をもとに、研究指導教員が決まります。研究提案書を作成することは、FSSでの研究活動の方向性を決める大切な作業です。

講師の瓜谷先生の質問に対し、意見交換をする受講生。

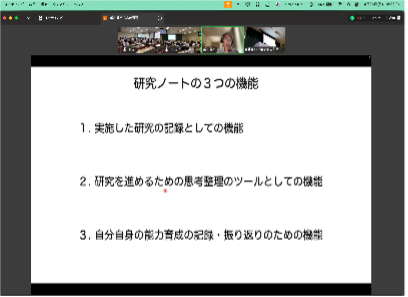

瓜谷先生の講義では、まず「研究とは何か?」「研究は何のためにするのか?」という研究者としての心構えについてのお話がありました。次に具体的な研究提案書の作成法として、研究提案書に記述する各項目の書き方、研究課題の見つけ方、研究発信の場とそれぞれの特徴が伝えられました。最後に、今後の研究活動を支える研究ノートの付け方、研究ノートの機能が説明されました。受講生には、入校時に「研究成果の証明に役立つ研究記録ノート」とタイトルがついた研究ノートが配布されており、このノートの重要性が改めて認識できました。

第2段階(研究力養成コース)への選抜に向けて、研究提案書の作成方法を学んだ。

研究提案書の作成手順が説明された。

研究を進める上で重要な研究ノートの役割について説明された。

研究提案書の提出締め切りは9月29日です。受講生たちは、これから約1ヶ月間、研究提案書の作成に取り組みます。そして10月には選抜審査を経て研究力養成コースのメンバーが決まります。その後、研究者とのマッチングを行い、11月初旬から中旬を目処にFSSでの研究活動が始まる予定です。

![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)